いまさら聞けない「地鎮祭」

2021年9月7日

広島の工務店、橋本建設㈱の橋本です。

今回は地鎮祭についてお話ししたいと思います。

注文住宅を建築する際に行う神事ですのでお施主様はほぼ一生に一度あるかないかの地鎮祭。

地鎮祭は建築現場の氏神さまにあたる近くの神社にお願いすることが多いので神社さんによっての違いがあります。

お施主様はほぼ初めてのことなので違いは判らないと思いますが我々工務店は年に何度も参加するのでよくわかります。

神社さんによっては神主さん一人でなく巫女さんも同行されます。

式の進行が早い神社さんもいれば作法や意味などを丁寧に説明されとても丁寧な神社さんいます。

BGM(雅楽)にカセットテープを使ったりスマホを使ったり、巫女さんが琴のようなものを奏でたり笛を吹いたり。

祝詞などの読み上げ方にも抑揚をつけたり声色を変えたりと特徴があります。

供物(お供え物)に力を入れている神社さんもあります。

実は結構な個性があります。

そもそも地鎮祭とは建物を新築する際にその土地の神様(昔の日本は神道で様々なものに神が宿ると信じられていた多神教でした)や建築の神様に工事の報告とお清め、安全をお願いするもので、基本は同じものです。

宗教によっては地鎮祭とは言いませんが似たような式はあります。「起工式」ということもあります。

お寺の場合はお経をあげますし、キリスト教などでは牧師さんが来て皆で讃美歌をうたいます。

いずれにしても工事の安全を祈願するのでやっておいた方が良いでしょう。

広島の場合は一般的に「玉串料」「初穂料」として3万円、供物を神社さんに用意してもらう場合は3.5万円が一般的です。

地鎮祭の準備としては

依頼する神社さんをどこにするか工務店と決めます。

その際に参加される人数を伝えてください。

おめでたい事なので同居される家族だけでなくご両親や親戚も参加される場合もあります。

日時に関してはお施主様都合で構いませんが日取りを気にされる方は大安や友引などカレンダーの六曜吉凶で選ばれると良いかもしれません。

ちなみに神主さんに地鎮祭で六曜を気にすべきかと聞いたところ「あまり気にしなくて良い」との事でした。

なので都合の良い日時が「仏滅」だったとしても問題はありません。まぁ、神主さんに来てもらってお祓いしてもらうわけですから関係ないのかもしれませんね。

ただ、建築に適さない日というのがあります。

それは「さんりんぼう」です。 漢字で書くと「三隣亡」 三軒隣まで亡ぼすというもので近隣に詳しい方がいると苦情が出るかもしれませんし、我々も苦情が出るのはまずいので「地鎮祭」や「上棟」などの節目の日は避けるようにしています。

服装は神事なのであまりラフなものは控えた方が良いと思います。

Tシャツ、短パンにサンダルなどは避けましょう。

襟のある服装の方が良いと思います。

式に必要なもの

神社さんによりますが準備物は「初穂料」「玉串料」だけで良い場合が多いです。

広島の場合、供物は神社さんにお願いすることが多いですし、式に必要なものは神社さんと工務店が準備します。

テントや椅子も準備しますので雨が降っても基本的に開催します。

橋本建設の場合はより本格的に「手水」も行っております。

式に参加する前に手清めて入場してもらうためです。神社にだいたい手水舎はありますね。

式の流れは

●修祓(しゅばつ)

●降神の儀(こうしんのぎ)

●献饌(けんせん)

●祝詞奏上(のりとそうじょう)

●四方清め祓いの儀(しほうきよめばらいのぎ)

●地鎮の儀(じちんのぎ)

●玉串奉奠(たまぐしほうてん)

●撤饌(てっせん)

●昇神の儀(しょうしんのぎ)

●神酒拝戴(しんしゅはいたい)

●神職退下(しんしょくたいげ)

●記念撮影

で時間は約30分かかります。

●修祓

地鎮祭に使うものや参加する人を清める儀式です。

頭を下げてお清めしてもらいましょう。

●降神の儀

神様に仮殿(仮の神殿)に降りてきていただく儀式です。

神主さんが「おぉーーーーーーーーーーーーーーー」と大きな声を出されるので皆さん驚かれます。

これは神様が仮殿に降りてこられるのを表しています。

なぜか風が吹くことが多いです。

これも頭を下げましょう。

●献饌

降りてこられた神様をもてなすためにお酒や水の入った容器の蓋をあけます。

ただ蓋を開ける動作なので初めての方は何をしているのかわからないかもしれません。

●祝詞奏上

神主さんが祝詞(のりと)を読み上げます。

神様に工事の報告と安全などを祈願します。

内容をよく聞いていると土地の神様や氏神様などの神様の名前も出てきますし、とにかく丁寧にお願いしているのが伝わってきます。土地の地番、お施主様の名前、工事をする業者の名前もでてきます。

これが一番時間がかかるかも、、、

●四方清め祓いの儀

神主さんが土地の四隅を清め、(四方の神様にお供えの意味も)てくれます。

お清めには「酒」「米」「塩」「切麻(きりぬさ)」を撒きます

「切麻」とは紙吹雪と麻の繊維を細かく切ったもので昔はどちらも貴重なものでしたのでそれを神様に捧げる意味もあるようです。この切麻はお祓いにはかなり強い力があるのだとか、、、

混ぜたものを使う神社さんと別々に撒く神社さんがあります。

順序は北東の鬼門から時計回りにお清めします。

●地鎮の儀

いよいよ着工。という儀式です。大きく分けて4つの儀式があります。

①斎鎌(いみかま) 盛砂に立てられた草を刈る真似をします。「えい!」「えい!」「えい!」と3回掛け声を出して刈り取ります。掛け声の「えい!」は「栄」と書けるので「栄える」ことを意味するので恥ずかしがらずにしっかり声を出しましょう。抜いた草は横に置きます。設計事務所の場合は設計事務所の先生が行いますがいない場合は奥様にしてもらうことが多いです。

②斎鍬(いみくわ) 草の無くなった盛砂を鍬で崩します。これも3回、掛け声とともに行います。実際に砂を崩してもらいます。これはお施主様の代表にしていただきます。

③斎鋤(いみすき) 耕した土地を均す儀式です。施工業者の代表が行います。これも掛け声とともに3回行います。

私の場合はしっかりはっきり大きな声で「えい!」と声を出すよう心がけております。

それぞれの3回は「左」「右」「左」の順に行います。

この儀式で使う「鎌」「鍬」「鋤」のほとんどは木製の儀式用のものですが神社さんによっては本物を持って来られる事もあります。

④鎮物埋納(しずめものまいのう) 神社さんが持って来られた鎮物を盛砂に埋める儀式です。「鎮物」とは昔の宝物のようなもので地面に埋めることで土地の神様に鎮まってもらうためのこのです。「鎮物」の中身は神社さんによって異なりますが多くは人形、剣(長刀、小刀)、矛、盾、鏡、玉がかたどられた物です。

●玉串奉奠

このときに多くの神主さんはBGMの雅楽を流されます。

神様が宿ると言われている「榊」という木の枝に和紙で作った「紙垂(しで)」や麻ひもを巻いた玉串を神様に捧げます。

玉串の切り口を神殿に向けるように時計回りに回して棚に置いて「二礼 二拍手 一礼」をします。

これが終わると「ブチ」っとBGMが止められます。

●撤饌

神様へのお酒や水の入った器に蓋をしてお供え物をおさげします。ただ蓋を閉めるだけです。

●昇神の儀

神様にお帰り頂く儀式です。ここでも「おぉーーーーーーーーーーーーーーーーー」と大きな声で神様が昇って行かれる様を表現します。

これでほとんどの儀式は終了です。

●神酒拝戴

お供えで使った神酒を参加者全員で分け乾杯します。広島ではほとんど神社さんが音頭を取ってくれます。

最近では車の運転もあるので飲む必要はありません。口を付けて残りは土地に撒いてください。(お清めになります)

●神職退下

神主さんが退出されます。(が、記念写真でまた戻ってきてくれます)

●記念写真

せっかくの地鎮祭なので記念写真を撮りましょう。

ここまでが地鎮祭となります。

ながながと書きましたが実際は工務店のスタッフに聞けば簡単です。

式の途中で分からなくなっても横で神主さんが教えてくれますので安心してください。

当日、地鎮祭の後は地縄確認(建物の配置の確認)と近隣の挨拶回りをすることが多いです。

挨拶回りの詳細はまた後日!

広島の注文住宅、リフォームは地元の工務店「橋本建設㈱」に是非ご相談ください!

ではまた!

ヒーローマスク作りのワークショップ開催決定!

2020年2月15日

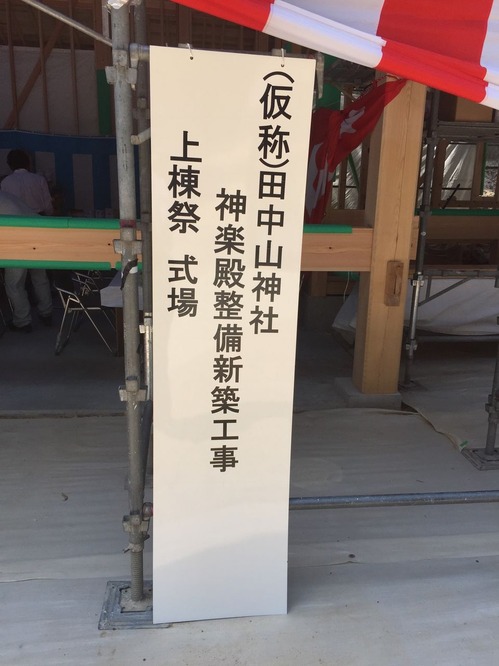

田中山神社さんと地域の若手でイベントを企画中です。

「やおよろずの御祭り」(仮称)

時期はなんと令和二年五月五日のこどもの日!

広島では有名なフラワーフェスティバル開催中にやる予定です。

田中山神社といえば当社、橋本建設が神楽殿を建設させていただいた氏神様です。

思い起こせば数年前。社員総出で組立ベンチを塗装し奉献しました。

毎年秋の収穫祭では神楽が奉納されています。

今回のお祭りはそんな神楽殿をもっと活用して地域と地域の子供たちを盛り上げたいという神主さんと禰宜さんの声掛けから始まり、私もお手伝いすることになりました。

映画鑑賞や和太鼓演奏や子供たちによるステージなど催し物も盛りだくさんです!

裏方の協力も、もちろんですがワークショップのブースも協力!ということで子供たちとヒーローマスクを作るワークショップを出させていただきます。^^

教えれるだけの腕前はありませんが少しでもお役に立てれればと、、、

子供対象ですが短時間である程度形にしたいと思い現在あれこれ試作中です。

通常私が造るものは夜な夜なコソコソ作っているので時間がかかりますが今回は短時間(2時間くらい?)である程度形にしたいと思っています。

現在検討中の作り方です。

①風船で張り子を作ったものを持って行って塗装してもらうパターン

半分にしてお面にするかそのままマスクにするかは自由

②マネキンヘッドに張り子をしてこれに塗装してもらうパターン

この場合ヒーローマスクっぽくはなりますね。

③型紙から段ボールを切り出してベースマスクから作るパターン

④型紙からクッションマットを切り出してベースマスクを作るパターン

①と②は塗装がメインなので比較的短時間で完成可能ですが物足りない?

そして準備が結構大変(当日までにいくつ作れるか、、、、

③④は一から作る楽しみがあるが時間がかかるのと塗装までもっていくのが大変かも、、

いずれにしてもマスク作りのワークショップは開催予定なので参加してみたい方は今後の発表を楽しみにしていてくださいね。

事前にお知らせ頂いていても大丈夫です。その場合はワークショップの件と件名を記入しメールください。

饒津(ニギツ)神社の収蔵庫の完成祭事が行われました。

2019年9月23日

浅野家ゆかりの饒津神社の収蔵庫の完成祭が行われました。

浅野家広島城入城400年に合わせて今回の収蔵庫の新築工事がありましたが無事完成を迎えました。

この日は400年記念行事の饒津神社記念事業委員会の皆様と完成の祭事です。

約30名の方々の参列で当社からは私と藤林課長が参加しました。

夕方のニュースにちょっとだけ映っていたのですが見つけた方、いらっしゃいますか?^^;

宮司さんはばっちりインタビューされていました。^^

お引き渡しは30日の予定ですが「浅野長晟(ながあきら)入城400年祭典・記念行事」は10月27日の午後1時に拝殿で行われ弓神事が境内で午後2時より行われますのでお時間のある方はぜひ饒津神社へ足をお運びください!^^

カテゴリ:

饒津(ニギツ)神社 収蔵庫新築工事

2019年8月4日

浅野氏が広島城に入城して400年!

広島では様々な分野で記念行事が行われております。

広島駅から徒歩圏内の饒津(ニギツ)神社さまの収蔵庫新築工事の様子。

毎日暑い日が続いておりますが現場は順調に進んでおります。

構造躯体は鉄筋コンクリートですが屋根や庇は檜に銅板葺き。

RCと檜のコラボってかんじでしょうか。

収蔵庫なので中にはこんな分厚い扉があります。(もし火災にあっても中のものは燃えないようになっています)

饒津神社さまには手水舎の移動、トイレの新築工事と当社、橋本建設にご縁を頂き有難いことです。

こちらが以前新築させていただいた共用トイレで檜造りです。

饒津神社さんは広島駅から徒歩圏内のパワースポット!お近くに行かれた際はぜひ参拝してみてください。

カテゴリ:

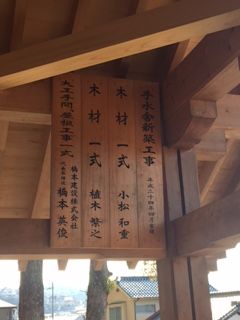

田中山神社の神楽殿、竣工~こけら落とし

2017年10月15日

安佐南区でも屈指の神楽殿になったと思われる神楽殿が竣工し、10月14日こけら落としの秋季祭前夜祭、奉納神楽が開催されました。

今回はその少し前の関係者だけで行われた神楽殿竣工披露宴の報告から、、、、

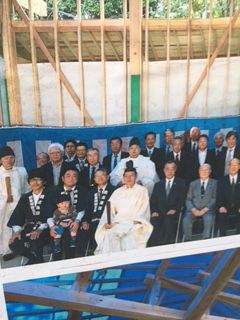

平成29年9月22日(金) 神楽殿竣工披露宴

披露宴には田中山神社神楽殿奉賛会、発起人の方々が40名以上いらっしゃいました。

また中国新聞の取材もありました。

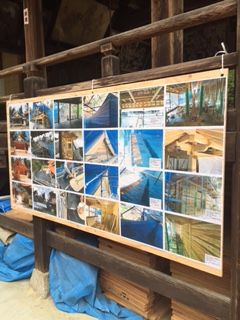

当日、会場には工事の様子と流れがわかるように地鎮祭から完成までの写真を掲示しました。

上棟祭の時にとった集合写真にはちゃっかり息子も写っていました。^^;

完成した神楽殿の舞台に上がって皆さんで集合写真。

その後バスで移動し会場を広島メルパルクホールへ(けっこう豪華でびっくり、、、)

その席では完成を多くの方々と祝いました。

苦労話などを話してほしいと登壇させられたので

「予算以外での苦労話を、、、」とややうけの冗談から棟梁の苦労、板金やさんの苦労、現場担当の苦労をすこしさせていただきました。

その後

田中山神社の植木宮司より感謝状が尽力された方々に渡されました。

その数日後、寄付をお願いされていた客席の塗装、、、、

もう、予算をはじめいろいろと厳しくて社員、スタッフ(事務、設計、コーディネータ、営業、工事総出)で椅子と土台の塗装を行いました。

土台に関しては何とその数200枚!!!

組み立てるときにわかりやすいように色分けして塗装しました。

自社で建てた地域の神社に、神楽殿に愛着が沸くように「奉納塗装」と銘打ってのサービス塗装です。^^;

終わってみるとなかなか壮観ですね。

事務員まで総出で塗装したのですがなんせプロではないので斑があったらご容赦ください!^^

そして10月14日(土)

田中山神社の秋季祭の前夜祭と神楽殿の完成報告会が行われました。

天気予報は「雨」降水確率も70%でしたが田中山神社の神様の力なのか、ほぼ雨も降らずに無事開催されました。

16時に境内にいくとすでに先日塗装した客席が並べられていました。^^

完成報告会では神楽殿建設の工務店として表彰状と感謝状を頂きました。

ありがとうございます!!^^

その後役員さんたちによる神楽殿お披露目の鏡割り

夕方、再度下に降りてみるとになるとお客様もたくさん集まってきました。

上に上がるとすでに満席!!

客席はお客様で見えなくなっていますが去年までは地面にシートを引いて見られていた方々が座っているのをみて頑張って塗装した甲斐があったと思いました。^^

今年はお尻が冷えなくていい、、なんて声も!^^

去年は怖がっていた息子も最後まで神楽を見学しました。^^

最後の演目はやっぱり八岐大蛇(ヤマタノオロチ)今回は4匹の大蛇が舞います!

今回、専門の注文住宅ではない神楽殿の新築にあたり(神社仏閣の工事はめったにないことなので)担当者、棟梁、協力業者さんも苦労が多くあったと思います。

こうして近隣の方々がお祭りに参加し地元の工務店である我々、橋本建設が新築した神楽殿で神楽を楽しんでいる様子を見ると改めて工事して良かったなと感じます。

神楽殿の新築工事奉賛会の方々もたくさん苦労されたと思います。

本当ににお疲れ様でした。

そしてこの工事を橋本建設に任せていただきありがとうございました。

大げさな話でなくこれから何十年、、多分、100年以上この神楽殿は使われることでしょう。

そのころには私も、建てた棟梁も、職人さんもこの世にはいません。

建物も、それにかかわる人、職人、業者も世代を繋いでいかなくてはなりません。

こうした志を持った工務店は数少ないと思いますが少なくとも橋本建設は沢山家を建てることが目標ではなく、建てた建物に責任を持ち、広島市で、安佐南区でしっかりと世代を次に繋いでいきたいと思います。

今後とも応援よろしくお願いいたします

広島の饒津神社(にぎつ神社)の手水舎移設工事

2017年7月18日

ここ最近、神社仏閣の工事が集中しています。

本業は住宅の新築とリフォームなのですが広島県内の中でも指折りの大工集団を抱える橋本建設と自負していますのでこうした神社仏閣などの修繕工事などのお仕事も依頼されることもあります。

当社は宮大工を抱えているわけではありませんので本格的なお寺や神社の新築工事は害虫の大工になるので難しいのですが近隣の住宅だけでなく木造の建物の「かかりつけ医」の役目は我々技術のある工務店になりますね。

大手住宅メーカーや中堅ビルダーさんはできない仕事でしょうね。

さて、今回の饒津(にぎつ)神社の手水舎の移設工事ですが2年後に開催される予定の式典に向けての整備事業の一つです。

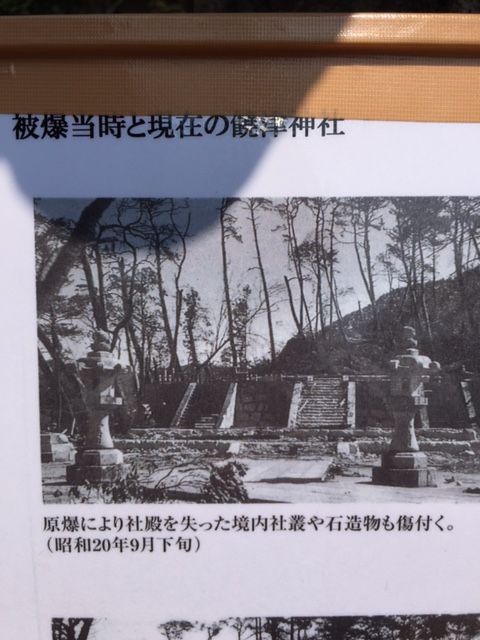

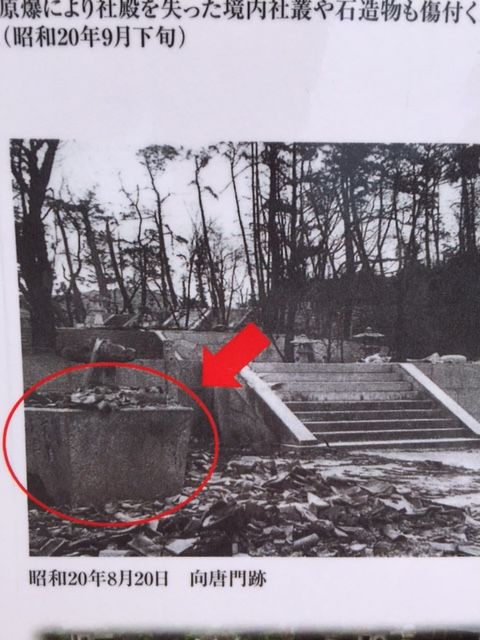

本来の饒津神社は原爆で焼失しており今の建物は戦後に建築されたものです。

写真のように原爆で神社、手水舎すべて焼失しております。

戦後の手水舎は階段を上がった上の段に新設されていました。

手水鉢は亀裂が入ったまま今日まで置いてありました。

それを今回の整備事業の一環で本来もとあった場所に戻す計画となったようです。

この手水舎、重さはいくらだと思いますか?

今回、活躍したレッカー車は広島でも数台しかない70トンの超大型レッカーを使用しました。

持ち上げてみるとはぼ5トン!今回つり上げのために組んだ鉄骨の井桁や補強の木材が約500キロなので本体は約4.5トンでした。

しっかり補強をして鉄骨を固定しゆっくり、ゆっくり持ち上げます。

やっと持ち上がりました。

空に浮いた手水舎を見ているとなんだか不思議な感じですね。

塀を超えてもともとあった場所に向かっていきます。

天気も良く風もなくてよかったです!^^

さてここからも緊張が続きます。

戦後に造られたこの手水舎ともともと設置されていた手水舎のサイズ、レベルが違うのできっちりはまるかとうか、スケールで図って入る事がわかっていても実際に入るまでは緊張します。

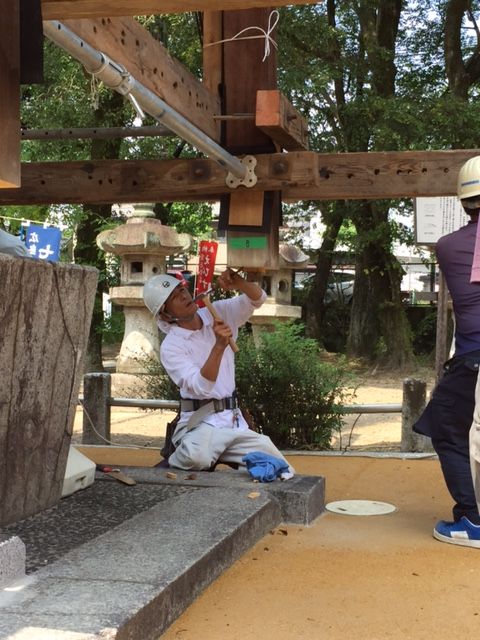

片桐棟梁が手水舎のレベルを調整しています。

木材を切ると檜の香りがしてきます。(まだ木が生きていることを実感します)

無事一発で設置完了しました!

工事担当の藤林は工事前夜心配でなかなか眠れなかったようです。

しっかりと良い仕事をしてくれました!お疲れ様でした。

宮司様からも今回の空中移動して本来あった場所に手水舎が移動するのを見て感動しておられました。

我々も今回このような名誉な仕事に携われたことを感謝しております。

あ、本来は住宅の新築、リフォームが橋本建設のメインのお仕事ですのでよろしくお願いいたします。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・次回イベント・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

8月20日(日) 木工教室 木のティッシュボックスケースを作ろう! 詳細はHPにて!

是非お気軽に申し込みください!^^

田中山神社神楽殿の上棟祭

2017年4月30日

田中山神社の上棟祭が開催されました。

広島市安佐南区上安の氏神様である田中山神社の神楽殿の新築工事は順調に進んでおります。

4月30日(日)に上棟祭が開催されました。

式の前、12時から食事が関係者に振る舞われました。

田中山神社の宮司の植木神主さんより本日のお礼の挨拶があり食事会のスタート。

今回の神楽殿の新築にあたり尽力された方々の中には石橋良三先生や、元広島信用金庫の理事長の高木様、おたふくソースの相談役の佐々木様、緑井の宇那木神社さんなど著名な方々も。

いまや世界に羽ばたく「おたふくソース」の創業者はこの安地区出身で元々は醤油の卸業をされていたとか、、

その創業者が醸造酢の会社を立ち上げるときに会社名を考えていたところ「田中山神社の神様」が枕元に立ち「おたふく」にしなさいとお告げがあったそうで現在の「おたふくソース」社名のゆかりは田中山神社にある!と佐々木相談役のお話でした。

ウワサでは聞いたことはあったのですが本当だったんですね。

式の終わりに集合写真を撮りました。

息子の英人(エイト)も来ていたので一緒に写らせていただきました。

何十年後にあるかもしれない改修工事は彼がしてくれるのでしょうか。。。。^^

最後に近隣の皆様、田中山町内会の皆様も参加しての餅まきが行われました。

おもちゃやお菓子も撒かれたので子供たちも大喜び!^^

これから50年、100年と近隣の方々に愛される神楽殿にすべく工事を進めてまいります!

神社の神楽殿と西条のお寺新築

2017年4月6日

先日、竹原義二先生の設計した「牛田中の家」が新建築の住宅特集に掲載され、担当した棟梁の名前が載ったので掲載された棟梁、大工に本を購入し配ってきました。^^

やっぱり自分の名前が掲載されるのは記念になりますよね。

粋な計らいをしてくれた藤林くん、ありがとう!

さて、田中山神社の神楽殿も工事も4月に入り木工事もスタートです。

地域の皆様に愛される神楽殿になるといいなぁ。

手水舎も当社が数年前に施工しました。

午後は西条に移動し、同じく名前が掲載された棟梁の元に、、、

こちらも順調に工事が進んでおります。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・次回のイベント・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

4月23日(日) 木のお手入れ教室

10時~ 当社モデルハウスにて開催予定です。

詳細はHPをご確認ください。

西条のお寺の上棟式

2017年3月15日

3月のある晴れた日に西条のお寺の上棟式が開催されました。

この日は多くの総代さん、檀家さんも参加されにぎやかなものになりました。

このお寺は広島の建築家の宮森洋一郎先生の設計で施工を当社、橋本建設㈱が担当しております。

広島の著名な建築家の宮森先生にご指名いただいたことは大工技術にこだわる当社としては誇らしいことでありうれしいことです。

当社はこ大工技術が自慢の工務店ですが宮大工がいるわけではありません。

今回のお寺はシンプルで現代的なものでしたので請け負うことができました。

古いお寺の改修工事などはお任せください!

お寺(宗派はあえて言いませんが)ですので上棟の祝いもお経を唱えます。

地鎮祭もお経をあげるのが仏式です。(起工式という場合もあります)

当日はお越しになった方々や宮森先生からもいろいろとほめていただきとてもうれしかったです。

特に社員や、棟梁、大工をほめてもらえると社長冥利に尽きますね。^^

式の後は食事会場に移動し皆様と会食。

ご住職からのご挨拶からのご指名で橋本もひとこと。

皆様に末永く愛され使っていただけるお寺になるよう社員職人力を合わせ完成させます。とあいさつさせていただきました。

来月は地元の神社の田中山神社の神楽殿の上棟をいたします。

上棟式では餅まきもするそうなのでお楽しみに!